Die Kationenaustauschkapazität (Abk.: KAK, T-Wert) ist ein Maß für die austauschbaren Kationen und damit die Zahl an negativen Bindungsplätzen von Kationenaustauschern im Boden. Sie stellt einen wichtigen Kennwert des Bodens dar und hängt nicht nur von seiner chemischen Zusammensetzung ab, sondern auch von seiner mechanischen Beschaffenheit, da die effektive Wirkoberfläche mit der Größe der Kolloide zusammenhängt.

Definition

Die Kationenaustauschkapazität ist definiert als:

mit

- der Gesamtzahl k der sorbierten Kationarten

- der Stoffmenge ni des Kations i

- der Wertigkeit zi des Kations i (Beispiel: Al3 hat die Wertigkeit 3)

- der Bezugsmasse m.

Die Kationenaustauschkapazität wird angegeben in cmol/kg oder in mmolc/kg. Nicht mehr gebräuchlich ist die Angabe in mval / 100 g.

Austauschbare Kationen sind neben H vornehmlich einfache Metallionen wie:

- Na und K als einwertige

- Mg2 und Ca2 als zweiwertige

- Al3 und Fe3 als dreiwertige.

Potentielle Kationenaustauschkapazität

Die potentielle Kationenaustauschkapazität KAKpot gibt die maximale Anzahl möglicher freier Kationenbindungsplätze an und bezieht sich nach DIN ISO 13536 auf die Kationenaustauschkapazität bei einem leicht basischen pH-Wert (pH = 8,1) des Bodens.

Hingegen bestimmen internationale Klassifikationen (FAO – UNESCO, USDA Soil Taxonomy) die potentielle KAK bei pH=7 (neutral).

Effektive Kationenaustauschkapazität

Die effektive Kationenaustauschkapazität KAKeff gibt die Anzahl der tatsächlich freien Kationenbindungsplätze wieder, bei dem jeweils aktuell vorliegenden pH-Wert des Bodens.

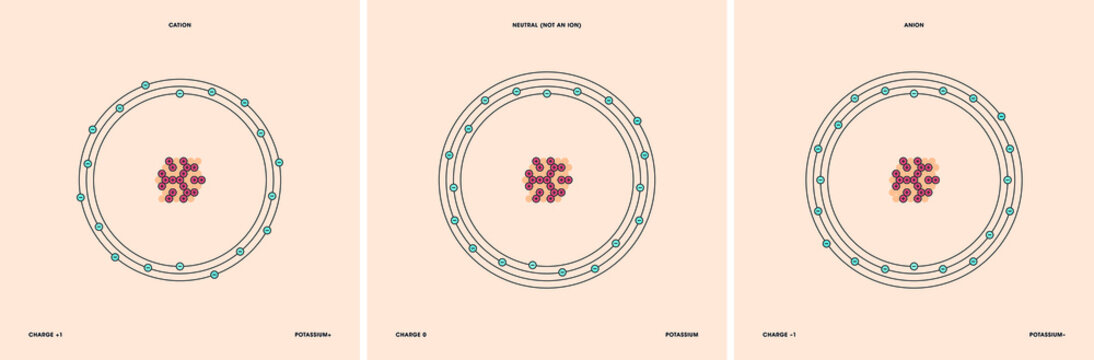

Entstehung der negativen Ladungen

Negative Ladungen entstehen:

- in der anorganischen Bodensubstanz

- durch isomorphen Ersatz der Tonminerale

- durch die pH-abhängige Dissoziation von Hydroxygruppen der Aluminium- und Eisenoxide wie der Tonmineralerden

- in der organischen Substanz

- durch die pH-abhängige Dissoziation von Carboxygruppen.

Die Bodenkapazität an austauschbaren Kationen hängt im Wesentlichen ab von Tonmineralen, Oxiden und Huminstoffen, die kleiner als 2 mm sind, den Bodenkolloiden.

Bestimmung

Die Kationenaustauschkapazität wird experimentell bestimmt durch den Austausch mit einer Neutralsalzlösung (oft Barium-, Ammonium- oder Calciumchlorid). Es wird also die potentielle Kationenaustauschkapazität gemäß internationaler Definition bestimmt.

Da Kationen in Böden an Partikel mit negativ geladenen Oberflächen binden v. a. bei Ton, Schluff und Huminstoffen, lässt sich die Kationenaustauschkapazität (KAK) auch anhand der Gehalte dieser Stoffe abschätzen. Die KAK berechnet sich gemäß DIN 4220 wie folgt:

Bedeutung

Austauschbare Kationen können innerhalb des Bodens verschoben, in benachbarte Ökosysteme (z. B. Gewässer) verlagert oder von Pflanzenwurzeln aufgenommen werden. Sie betreffen damit unmittelbar die Nährstoffversorgung der Pflanzen und den Stoffhaushalt von Landschaften.

Darüber hinaus beeinflussen die austauschbaren Kationen wichtige Bodeneigenschaften wie das Gefüge, den Wasser- und Lufthaushalt, die Bodenreaktion und die biologische Aktivität. Die Kationenaustauschkapazität eines Bodens kann daher als ein Bodenbewertungsmaß angesehen werden (z. B. für landwirtschaftliche Bodenschätzkarten).

Siehe auch

- Austauschkapazität

- Basensättigung

Literatur

- Ad-hoc-Arbeitsgruppe Boden: Bodenkundliche Kartieranleitung, Hrsg.: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten, 5. Aufl., 438 S.; 41 Abb., 103 Tab., 31 Listen, Hannover 2005. ISBN 3-510-95920-5

Weblinks

- nachgeschlaut.de: Kationenaustauschkapazität

- GeoLexikon: Kationenaustauschkapazität

Einzelnachweise