Heinrich Lammasch (* 21. Mai 1853 in Seitenstetten; † 6. Jänner 1920 in Salzburg) war ein österreichischer Straf-, Staats- und Völkerrechtler sowie 1918 letzter Ministerpräsident des kaiserlich-königlichen Österreichs. Der überzeugte Pazifist gehörte zu den bedeutendsten Befürwortern der politischen Neutralität Österreichs und war als Rechtsgelehrter international anerkannt.

Juristische und politische Laufbahn

Heinrich Lammasch wurde als Sohn des Juristen und Notars Heinrich (1824–1865) und der Anna Lammasch, geborene Schauenstein (1827 –1891) im Hofrichterhaus von Seitenstetten geboren. Bald danach übersiedelte die Familie nach Wiener Neustadt und weiter nach Wien. Nach dem frühen Tod seines Vaters besuchte er das Schottengymnasium und studierte anschließend Rechtswissenschaft an der Universität Wien, 1876 promovierte er mit ausgezeichnetem Erfolg zum Dr. iur. Danach war er einige Monate in Deutschland, Frankreich und England, Grundstock seines späteren Handelns für Weltfrieden und internationales Recht. 1879 habilitierte er an der rechtswissenschaftlichen Fakultät für Strafrecht und wurde 1882 ao. Professor für Strafrecht. 1885 wurde er an der Universität Innsbruck Ordinarius für Strafrecht, Rechtsphilosophie und Völkerrecht und 1889 erneut an die Universität Wien berufen. Seine Arbeitsschwerpunkte waren Strafrechtsdogmatik, Auslieferungs- und Asylrecht.

Karl Kraus würdige 1899 Lammaschs Eintreten gegen veraltete Strafgesetze: Das nicht geringste Verdienst von Lammasch ist es endlich, mit zum Fallen des socialpolitisch einsichtslosesten Gesetzes der Gegenwart, des Plener-Windischgrätz'schen Strafgesetzentwurfs von 1893, beigetragen zu haben.

1899 und 1907 nahm Lammasch als völkerrechtlicher Berater der österreichisch-ungarischen Delegation an den Haager Friedenskonferenzen teil. 1899 wurde er Mitglied des dortigen Ständigen Schiedshofs, war an Entscheidungen internationaler Konflikte (u. a. die zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien strittige Frage der Fischerei bei Neufundland und der Orinoko-Streitfall zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten) beteiligt und amtierte dreimal als Präsident des Schiedshofs. Er spielte eine bedeutende Rolle bei der Internationalisierung der völkerrechtlichen Streiterledigung. Zudem war er als juristischer Berater für Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand tätig, wurde aber kein enger Vertrauter des Thronfolgers. 1899 wurde er von Kaiser Franz Joseph I. zum Mitglied des Herrenhauses des österreichischen Reichsrats berufen. 1906 bis 1912 arbeitete er am Entwurf eines neuen österreichischen Strafrechts, der allerdings nicht Gesetz wurde. Politisch geprägt vom Katholizismus, vertrat er einen gemäßigt-konservativen Kurs, dem zufolge er das allgemeine Wahlrecht ablehnte, das 1907 in Cisleithanien eingeführt wurde. 1912 wurde er mit dem Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet.

Stellung zum Krieg

Schon vor dem Ersten Weltkrieg war Lammasch für die Auflösung des Bündnisses mit dem Deutschen Reich und eine Annäherung an die Westmächte eingetreten. Den Ersten Weltkrieg betrachtete er zu Beginn als Verteidigungsakt, expansionistische Kriegsziele der Donaumonarchie lehnte er ab. Er war Mitglied der Friedensbewegung; der Generalstab verlangte deswegen seine Verhaftung. Übergriffe der k.u.k. Armee gegen die Zivilbevölkerung wollte er nach dem Krieg durch internationale Untersuchungen verfolgen lassen.

Im Juli 1917, als er Kandidat für das Amt des k.k. Ministerpräsidenten war, schlug Lammasch dem k.u.k. Außenminister Ottokar Czernin vor, Deutschland das Ultimatum zu stellen, binnen 48 Stunden in die Abtretung Elsaß-Lothringens an Frankreich einzuwilligen, widrigenfalls Wien einen Sonderfrieden abschließen werde. Czernin gab den Ausspruch mit der Anmerkung, er mache keine „Schweinereien“, sofort an die deutsche Diplomatie weiter. Auf Druck Deutschlands und Czernins musste Kaiser Karl I. schließlich auf die Ernennung Lammaschs verzichten. Lammasch bemerkte seinem Kollegen Josef Redlich gegenüber, Czernin „sei völlig von Berlin geleitet“.

Eintreten für Verständigungsfrieden

Von Oktober 1917 bis Februar 1918 trat Lammasch im Herrenhaus des Reichsrats vehement für einen Verständigungsfrieden mit der Entente ein. Er warnte: „Der sogenannte Siegfriede […] wäre ein fauler Friede, wäre ein Waffenstillstand vor einem noch gewaltigeren und entsetzlicheren Waffengang.“ Lammasch wurde dafür niedergeschrieen, öffentliche Meinung und Zeitungen waren gegen ihn. Er wirkte mit der pazifistischen sogenannten Meinlgruppe um den Diplomaten und Konzernchef Julius Meinl auf einen Friedensschluss hin.

In der Schrift Das Völkerrecht nach dem Kriege (1917) forderte er außerdem den Aufbau einer internationalen Organisation. Daher versprach er sich viel von Woodrow Wilsons Idee des Völkerbundes. Seine Versuche, Anfang 1918 bei Gesprächen mit dem pazifistischen Priester George D. Herron in der Schweiz direkte Kontakte mit Wilson zu knüpfen, scheiterten aber.

Lammaschs „Liquidationsministerium“

Heinrich Lammasch war der letzte Ministerpräsident des k.k. Österreich (Cisleithanien): Am 27. Oktober 1918 wurde der damals 65-jährige Ordinarius für Strafrecht und Rechtsphilosophie von Kaiser Karl I. als Nachfolger von Freiherr Max Hussarek von Heinlein (ein Rechtswissenschaftler wie Lammasch) berufen (siehe Ministerium Lammasch). Nach außen hin sollte Lammaschs Name dem Kabinett „die Etikette einer Friedensregierung verbürgen“. Am Tag vor der Ernennung wurde er in der Wiener Tageszeitung Neue Freie Presse als „Liquidator des alten Österreich“, und seine Regierung als „Liquidationsministerium“ angekündigt. Die der Christlichsozialen Partei nahestehende Reichspost nannte das Kabinett Lammasch „Ordnungsministerium“.

Ab 30. Oktober, nach dem Abfall nicht mehrheitlich deutschsprachiger Gebiete, gaben er und seine Minister die deutschösterreichischen Geschäfte an den neuen deutschösterreichischen Staatsrat bzw. die von ihm eingesetzte Staatsregierung Renner I ab.

Am 9. November, als die Abdankung Wilhelms II. bekanntgegeben wurde, befasste sich der Ministerrat unter Lammaschs Vorsitz in zwei Sitzungen mit den Folgen für die monarchische Staatsform in Österreich. An den Beratungen nahmen teilweise auch Karl Renner und Karl Seitz als Repräsentanten Deutschösterreichs teil. Hier wurde die Proklamation des Kaisers im Detail entworfen, unter anderen von Lammasch selbst, und redigiert. Tags darauf, am 10. November, kündigte Renner an, der Staatsrat werde am 11. November den Antrag an die Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich beschließen, die Republik einzuführen. Lammasch konferierte daher noch am selben Tag neuerlich mit dem Kaiser.

Um den reibungslosen Abschluss des im Oktober begonnenen Übergangs auf die neue Staatsordnung zu bewirken, überzeugte Lammasch letztlich den Kaiser am 11. November in Schloss Schönbrunn (auch durch Gespräche mit Kaiserin Zita), die von Politikern der alten und der neuen Ordnung erarbeitete Verzichtserklärung zu Mittag zu unterzeichnen. Die darin enthaltene Formel des Kaisers „Ich verzichte auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften“ wurde auf Betreiben von Ignaz Seipel in die Erklärung aufgenommen.

Am Nachmittag des 11. Novembers wurde das Kabinett Lammasch vom Kaiser formell des Amtes enthoben. (Im Feldkircher Manifest behauptete der ehemalige Träger der Krone (wie ihn der republikanische Staat im Habsburgergesetz 1919 nannte) am 24. März 1919 anlässlich seiner Ausreise in die Schweiz, er habe die Verzichtserklärung nur gezwungenermaßen abgegeben und keinesfalls auf Dauer auf seine Herrscherrechte verzichtet.)

Erste Republik

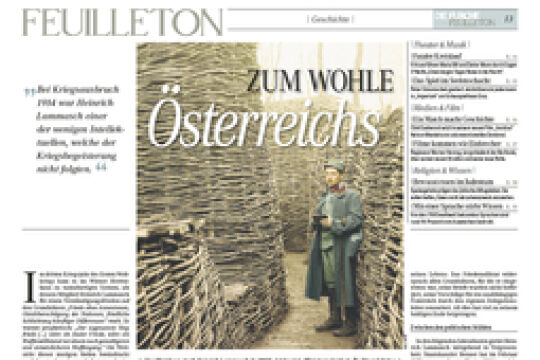

Nach Kriegsende entwarf Lammasch eine Völkerbundsatzung und versuchte, durch Schriften und Eingaben für Österreich erträgliche Friedensbedingungen zu erreichen. 1919 nahm er auf Einladung der Regierung Renner als Sachverständiger für Deutschösterreich an den Friedensverhandlungen in Saint-Germain-en-Laye teil. Lammasch befürwortete dabei eine unabhängige und neutrale, „norisch“ und „ostalpin“ genannte Republik. In einem Aufsatz für die Zeitung des Journalisten und Schriftstellers Richard A. Bermann, Mitglied der offiziellen Friedensdelegation „Deutschösterreichs“, „Zum Wohle Österreichs selbst und der Erhaltung des europäischen Friedens“ trat Lammasch, der bereits als Mitglied des Herrenhauses die Neutralitätsfrage aufgeworfen hatte, für die unabhängige Republik Österreich als neutralen Pufferstaat in der Mitte Europas ein.

Lammasch wurde als „mutiger Vorkämpfer der Friedensbewegung“ bezeichnet. Gegen die allgemeine Haltung, die eine Vereinigung mit Deutschland forderte, trat er für einen neutralen Pufferstaat Österreich ein. Dies widersprach den Meinungen des Leiters und anderer Mitglieder der Delegation und der Aufsatz wurde konfisziert. Bermann schrieb dazu: „Ich protestierte dagegen, dass man versuchte, einen so ehrwürdigen Gelehrten und Staatsmann mundtot zu machen […] vergeblich. […] Diese Affäre und der ihr bald auf dem Fuße folgende Schmerz um Südtirol hat viel zum Ende des herrlichen Mannes beigetragen; er ist bald nach der Friedenskonferenz, die er entrüstet verlassen hat, gestorben.“ Und er beschrieb, „dass der alte Mann zu weinen begann, nachdem er das Friedensdiktat erfahren hatte“.

Tod

Lammasch starb 1920 66-jährig nach einem Schlaganfall. Die Neue Freie Presse schrieb in ihrem Nachruf, Lammaschs Tod werde weit über die Grenzen Österreichs als Verlust für die Wissenschaft betrachtet werden. Tags darauf berichtete sie, Staatskanzler Karl Renner habe an Lammaschs Witwe eine Beileidskundgebung gerichtet, in der er den Verstorbenen als Pionier des Völkerfriedens feiert.

Der wesentlich ausführlichere und prominenter platzierte Nachruf in der Wiener Arbeiter-Zeitung, dem Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs, führte aus, Lammasch habe im Krieg als einer von Wenigen die Probe auf den Charakter bestanden, der Wahrheit die Ehre gegeben und dem Kriegsrausch Widerstand geleistet. Ihm folge die Anerkennung und Dankbarkeit der demokratischen Volksmassen ins Grab. Lammasch habe im Herrenhaus den pöbelhaften Ansturm der ganzen Siegfriedensbande zu bestehen gehabt, die die Verachtung der Menschen moralisch hingerichtet habe.

Stefan Zweig, nach eigenen Angaben einer von nur fünf Trauergästen, beschrieb das Begräbnis des ehemaligen Ministerpräsidenten auf dem Friedhof in Salzburg-Aigen als „ärmlich und traurig“. Bei der vorherigen Einsegnung hatte sich hingegen eine große Menschenmenge eingefunden, darunter Vertreter der Landesregierung und der Stadt.

Christlichsoziale unternahmen nach Lammaschs Tod den Versuch, den höchst Angesehenen, der ihre Kriegsbegeisterung ablehnte, für ihre Bewegung zu reklamieren. Darauf drohte Karl Kraus:

Zwischen 1915 und 1918 wurde Lammasch mehrmals für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 1957 wurden seine sterblichen Überreste in die Familiengruft auf dem Friedhof von Bad Ischl umgebettet.

Familie und Nachwirkung

Heinrich Lammasch war mit Leonore, geborene Gemeiner, verheiratet und hatte eine Tochter (Marga/Margharete 1891–1975); beide wohnten bis zu ihrem Tod in Bad Ischl.

1953 wurde im Arkadenhof der Wiener Universität eine Lammasch-Büste von Michael Drobil aufgestellt. 1954 wurde in Wien-Floridsdorf (21. Bezirk) die Lammaschgasse, 1998 im deutschen Halle an der Saale ein Platz nach ihm benannt. Am 20. April 2008 wurde an seinem Geburtshaus in Seitenstetten eine Gedenktafel enthüllt.

2021 wurde als Schenkung ein Heinrich-Lammasch-Porträt der Universität Innsbruck überlassen und 2022 der juridischen Fakultät zur Ausstellung übergeben. Das wird als Zeichen der späten Anerkennung an seiner früheren Universität gesehen, die nach seinem Tod jegliches Gedenken an den Friedensaktivisten Lammasch verweigert hatte.

Zitate

Schriften (Auswahl)

- Das Recht der Auslieferung wegen politischer Verbrechen. Manz, Wien 1884, (Digitalisat).

- Auslieferungspflicht und Asylrecht. Eine Studie über Theorie und Praxis des internationalen Strafrechtes. Duncker & Humblot, Leipzig 1887, (Digitalisat).

- Diebstahl und Beleidigung. Rechtsvergleichende und criminalpolitische Studien mit besonderer Rücksicht auf den Oesterreichischen Strafgesetzentwurf. Manz, Wien 1893, (Digitalisat).

- Grundriß des Strafrechts (= Grundriß des österreichischen Rechts in systematischer Bearbeitung. Band 2, Abteilung 4). Duncker & Humblot, Leipzig 1899.

- Die Fortbildung des Völkerrechts durch die Haager Konferenz. Jos. Roth’sche Verlagshandlung, Wien 1900.

- Die Rechtskraft internationaler Schiedssprüche (= Publications de l’Institut Nobel Norvégien. Band 2, Nummer 2, ZDB-ID 767735-2). Aschehoug u. a., Kristiania 1913.

- Die Lehre von der Schiedsgerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange (= Handbuch des Völkerrechts. Band 5, Abteilung 2). Kohlhammer, Stuttgart 1914.

- Das Völkerrecht nach dem Kriege (= Publications de l’Institut Nobel Norvégien. Band 3, ZDB-ID 767735-2). Aschehoug, Kristiania 1917.

- Der Friedensverband der Staaten. Der Neue Geist, Leipzig 1918, (Digitalisat).

- Der Völkerbund zur Bewahrung des Friedens. Entwurf eines Staatsvertrages mit Begründung. Trösch, Olten 1918.

- Europas elfte Stunde. Verlag für Kulturpolitik, München 1919.

- Woodrow Wilsons Friedensplan. Tal & Co., Leipzig u. a. 1919, (Digitalisat).

- Völkerbund oder Völkermord? Nijhoff, Haag 1920.

Literatur

- Markus P. Beham: A Forgotten Lighthouse of International Law. Heinrich Lammasch and the League of Nations. In: German Yearbook of International Law. Band 62, 2019, S. 245–274, doi:10.3790/gyil.62.1.245.

- Georg Cavallar: Eye-deep in Hell. Heinrich Lammasch, the Confederation of Neutral States, and Austrian Neutrality, 1899–1920. In: Rebecka Lettevall, Geert Somsen, Sven Widmalm (Hrsg.): Neutrality in Twentieth-Century Europe. Intersections of Science, Culture, and Politics after the First World War. Routledge, New York NY u. a. 2012, ISBN 978-0-203-11679-1, S. 273–294.

- Dieter Köberl: Heinrich Lammasch. Ein konservativer Reformer und unbeirrbarer Vorkämpfer für den Weltfrieden. In: Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv. Nummer 38/39, 2019/2020, 2019, S. 123–143 (PDF, 1,8 MB).

- Dieter Köberl: Heinrich Lammasch Rechtsgelehrter, Pazifist und letzter k.k. Ministerpräsident. In: Salzburg Archiv. Schriftenreihe des Vereines Freunde der Salzburger Geschichte. 35, 2014, S. 346–374 (PDF 496 kB).

- Dieter Köberl: Zum Wohle Österreichs. In: Die Furche. Nummer 7, 18. Februar 2010, S. 13, (online im Eintrag zu Lammasch, Heinrich im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon); Feuilleton zum 90. Todestag Heinrich Lammaschs).

- Dieter Köberl: Ende und Anfang. Das Liquidationsministerium Lammasch und die Provisorische Regierung Renner. In: Thomas Walter Köhler, Christian Mertens, Anton Pelinka (Hrsg.): Ultimo. Österreichs letzter Kaiser im Übergang von der Monarchie zur Republik. Braumüller, Wien 2023, ISBN 978-3-99100-364-9, S. 322–338.

- Marga Lammasch, Hans Sperl (Hrsg.): Heinrich Lammasch. Seine Aufzeichnungen, sein Wirken und seine Politik. Franz Deuticke, Wien u. a. 1922, (Digitalisat. Mit Beitrag von Hermann Bahr: Sein Wesen.).

- Gerhard Oberkofler: Heinrich Lammasch. In: Winfried Böttcher (Hrsg.): Europas vergessene Visionäre. Rückbesinnung in Zeiten akuter Krisen. Nomos, Baden-Baden 2019, ISBN 978-3-8487-4583-8, S. 339–344.

- Gerhard Oberkofler: Neutralität „zum Wohle Österreichs selbst und der Erhaltung des europäischen Friedens“. Ein Grundgedanke von Heinrich Lammasch. In: Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft. Nummer 3, 2005, (online).

- Gerhard Oberkofler, Eduard Rabofsky: Heinrich Lammasch. (1853–1920). Notizen zur akademischen Laufbahn des großen österreichischen Völker- und Strafrechtsgelehrten. Archiv der Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck 1993.

- Martin P. Schennach: Der Strafrechtswissenschaftler Heinrich Lammasch und der „Schulenstreit“ in der österreichischen Monarchie. In: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. Band 42, Heft 3/4, 2020, S. 202–233.

- Stephan Verosta: Theorie und Realität von Bündnissen. Heinrich Lammasch, Karl Renner und der Zweibund (1897–1914). Europa-Verlag, Wien 1971.

Weblinks

- Literatur von und über Heinrich Lammasch im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Literatur von und über Heinrich Lammasch im Gesamtkatalog des Österreichischen Bibliothekenverbundes

- Dieter Köberl: Rechtsgelehrter, Pazifist und letzter k.k. Ministerpräsident. Ober St.Veit Blattl vom 14. September 2017.

Einzelnachweise