Als Zwickelerlass wurde im Volksmund ein vom stellvertretenden Reichskommissar Franz Bracht erarbeiteter und am 28. September 1932 vom preußischen Innenministerium herausgegebener zweiter Erlass zum öffentlichen Baden bezeichnet, der vorschrieb, welche Kleidung beim Baden zu tragen war. Er wurde so genannt, weil darin das Wort Zwickel mehrfach vorkam.

Inhalt

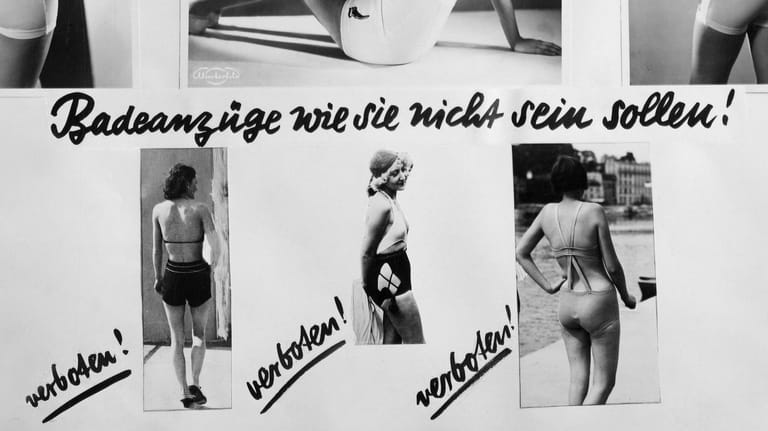

In den 1920er Jahren wurde insbesondere die Badebekleidung der Frauen zunehmend knapper. Konservative sahen hierin eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Daher erließ – nach dem Staatsstreich Preußenschlag – das Ministerium unter Franz Bracht die Badepolizeiverordnung vom 18. August 1932, in deren § 1 das öffentliche Baden geregelt war:

Da jedoch die in Brachts Erlass gewählte Formulierung „in anstößiger Badekleidung“ sehr unterschiedlich interpretiert werden konnte, verfehlte der Erlass das angestrebte Ziel und ein neuerlicher Erlass – die am 28. September 1932 erlassene Polizeiverordnung zur Ergänzung der Badepolizeiverordnung vom 18. August 1932, der sogenannte „Zwickelerlass“ – wurde für erforderlich erachtet, der detailliert vorgab, wie die Badebekleidung von Männern und Frauen auszusehen hatte. Der am 1. November 1932 in Kraft getretene Erlass änderte § 1 der Badepolizeiverordnung, welcher folgende neue Fassung erhielt:

Der Zwickelerlass sorgte damals für große Heiterkeit in der Presse – man sprach auch in Anlehnung an den Verfasser vom „brachtvollen“ Erlass – und gilt immer noch als Symbol für das unangemessene Eingreifen des Staates in persönliche Angelegenheiten. In der 1938 im nationalsozialistischen Deutschen Reich entstandenen Filmkomödie Die Umwege des schönen Karl mit Heinz Rühmann diente der „Zwickelerlass“ als Sinnbild kleinkarierter Parteipolitik, um die Demokratie der Weimarer Republik verächtlich zu machen. Das war schon deshalb historisch verfehlt, weil die Reichskommissare nach dem Preußenschlag gerade keine Repräsentanten der Demokratie waren, sondern Steigbügelhalter der Nationalsozialisten.

Der Zwickelerlass wurde erst mit der Polizeiverordnung zur Regelung des Badewesens vom 10. Juli 1942 außer Kraft gesetzt. Hierdurch war zwar das Baden normalerweise nur in Badekleidung gestattet, jedoch galten Ausnahmen für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren. Außerdem durften „[e]inzelne Personen oder Personengruppen gleichen oder verschiedenen Geschlechtes […] auch öffentlich nackt baden, wenn sie unter den gegebenen Umständen annehmen können, daß sie von unbeteiligten Personen nicht gesehen werden, insbesondere auf einem Gelände, das hierzu freigegeben worden ist.“ Verstöße wurden mit einer Geldstrafe bis zu 150 RM (entspricht heute etwa 720 EUR) oder mit bis zu zwei Wochen Haft bestraft.

Dieses Gesetz wurde in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil durch Landesgesetze aufgehoben, etwa durch die Bayerische Badeverordnung vom 11. April 1947 oder durch die Polizeiverordnung über das Badewesen des Saarlandes vom 7. Januar 1977.

In der DDR wurde die Polizeiverordnung von 1942 durch die Anordnung zur Regelung des Freibadewesens in der DDR vom 18. Mai 1956 aufgehoben. Diese am 6. Juni 1956 in Kraft getretene Anordnung des Innenministers regelte in § 1 auch das Nacktbaden:

Satirische Reaktion

In einer öffentlichen Erklärung „bedankten“ sich einige der bekanntesten Künstlerinnen und Künstler der Kabarett- und Kunstszene, darunter Otto Werkmeister, Paul Morgan, Max Hansen, Wilhelm Bendow und Friedrich Hollaender:

In Leipzig wurde die vor dem Museum der bildenden Künste aufgestellte Bronzeskulptur eines Kugelstoßers in der Nacht zum 14. Oktober 1932 mit einer schwarzen Badehose verziert, bei der ein aufgenähtes weißes Tuch den Zwickel symbolisieren sollte. Dazu waren zwei Zettel angebracht; einer trug die Aufschrift „Brachthose“, auf dem anderen war zu lesen: „Wenn der Zwickel falsch ist, bitte ich um Verzeihung! Ein Deutscher.“ Die Gartenbauverwaltung ließ die „Brachthose“ schnell entfernen.

Juristische Folgen

Am 9. Oktober 1932 veranstalteten die Kommunisten in Berlin eine Matinée, bei der ein Schnellzeichner auftrat und Karikaturen anfertigte, die eine Verbindung des Zwickelerlasses zur Reichswehr herstellten. Daraufhin wurde die Veranstaltung wegen „Verächtlichmachung“ von Reichswehr und Reichsregierung aufgelöst und der Zeichner verhaftet.

Wegen Kritik am Zwickelerlass wurde die Königsberger Volkszeitung im Oktober 1932 für vier Tage mit einem Publikationsverbot belegt.

Literatur

- Adelheid von Saldern: Der Zwickel-Erlass von 1932 oder die „Nacktheit der deutschen Seele“. In: Belinda Joy Davis, Thomas Lindenberger, Michael Wildt (Hrsg.): Alltag, Erfahrung, Eigensinn. Historisch-anthropologische Erkundungen. Campus, Frankfurt am Main / New York, NY 2008, S. 169–187, ISBN 978-3-593-38698-0 (deutsch/englisch).

Siehe auch

- Burkini

- Kopftuchstreit

Weblinks

- Karin Haab: Die preußische Badehose. Newsletter, Ausgabe 1 des Instituts für Stadtgeschichte Karmeliterkloster, Frankfurt am Main

- 80 Jahre Zwickelerlass. Usedomspotter vom 18. August 2012 (mit den Wortlauten der Erlasse)

- Zwickelerlass gegen anstößige Badebekleidung (18. August 1932) - MP3-Datei – Bayern 2 – Das Kalenderblatt vom 18. August 2014

Einzelnachweise