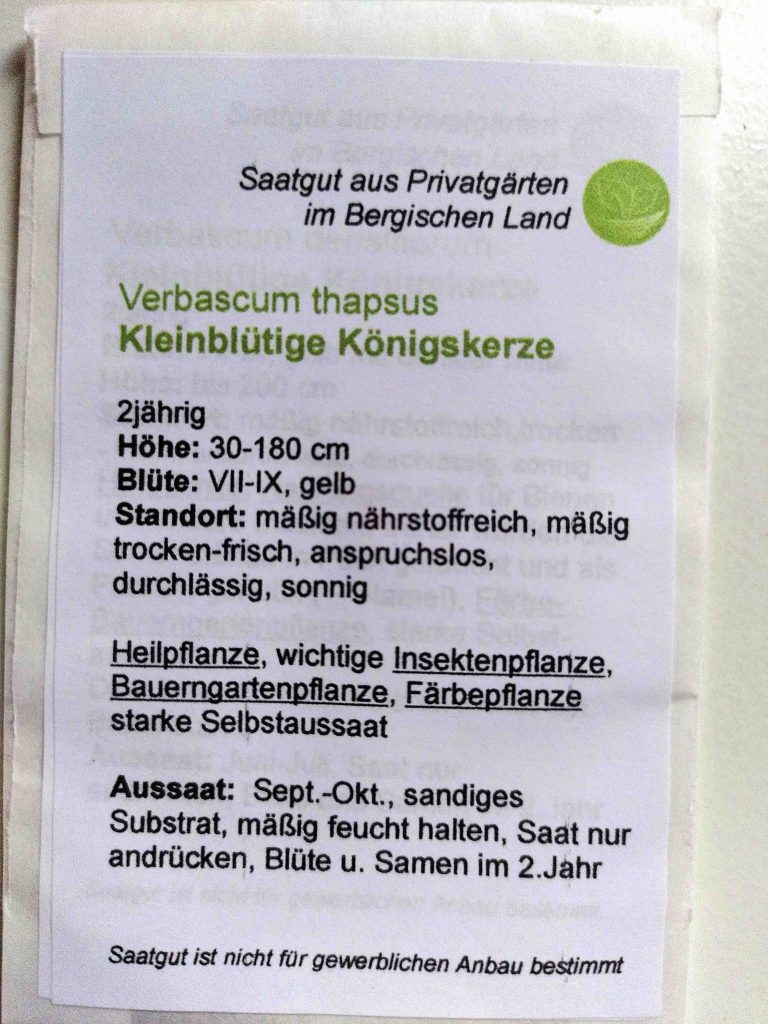

Die Kleinblütige Königskerze (Verbascum thapsus) ist eine Pflanzenart in der Familie der Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae).

Trivialnamen

Weitere Trivialnamen sind Kleinblüten-Königskerze, Echte Königskerze, Marienkerze, Frauenkerze, Wollblume, Kleinblütiges Wollkraut, Himmelsbrand, Fackelkraut, Wetterkerze, Feldkerze, Brennkraut; in englischer Sprache: Flannelleaf, Flannelplant, Great Mullein.

Beschreibung

Erscheinungsbild

Die Kleinblütige Königskerze wächst als zweijährige oder mehrjährig hapaxanthe, immergrüne, krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 30 bis 200 Zentimetern. Als Speicherorgan dient eine rübenähnlich verdickte Hauptwurzel sowie das verdickte Hypokotyl und Epikotyl. Die Sprossachse gliedert sich in einen gestauchten rosettenbildenden und einen gestreckten laubblatttragenden Abschnitt. Im ersten Jahr wird gewöhnlich eine Rosette großer Blätter angelegt, im zweiten Jahr erfolgt die Ausbildung des langen, reichbeblätterten Stängels. Typisch für die Kleinblütige Königskerze ist die dichte Behaarung mit weiß-gräulich gelben Sternhaaren.

Blatt

Die bis 50 Zentimeter langen Grundblätter sind sehr kurz und undeutlich gestielt. Die Blattspreite ist verkehrt-eiförmig, -lanzettlich gestaltet und spitz bis stumpf. Der Blattrand ist gekerbt oder gezähnt bis fast ganz. Die spitzen und sitzenden Stängelblätter sind wechselständig am Stängel angeordnet. Die Länge beträgt bis 30 und die Breite bis 10 Zentimeter. Ihre Größe nimmt vom unteren Stängelabschnitt nach oben hin kontinuierlich ab. An ihrer Basis laufen die oberen Stängelblätter mit ihren Rändern am Stängel herab, die unteren sind halbstängelumfassend. Die Spreitenform variiert von eiförmig oder verkehrt-eiförmig, spatelförmig. Blattober- und -unterseite bilden eine dicht wollig-filzig Behaarung aus.

Blütenstand und Blüte

Die Blüten entspringen den Achseln immer kleiner werdender Tragblätter und stehen dicht in kleinen Knäueln zusammengefasst. Dieser langgestreckte, zylindrische bis leicht pyramidale Blütenstand erreicht eine Länge bis zu 30–60 Zentimetern, die Breite beträgt etwa 2 Zentimeter. Die Blütenstiele sind relativ kurz.

Die zwittrigen und fünfzähligen Blüten besitzen eine doppelte Blütenhülle (Perianth). Der becherförmige, außen behaarte Kelch weist eiförmige Lappen und eine Länge von etwa 7–8 Millimetern auf. Der Durchmesser der Blütenkrone beträgt 12 bis 20 Millimeter. Die Krone ist trichterförmig. Die außen behaarten und kurz verwachsenen Kronblätter zeigen eine gelbe, seltener weißliche Farbe. Die fünf, relativ kurzen Staubblätter sind in zwei längere und drei kürzere aufgeteilt. Die zwei längeren Staubfäden sind kahl, selten wird hier im unteren Staubfadenbereich eine Behaarung ausgebildet. Die kürzeren Staubfäden besitzen nierenförmige Staubbeutel und weisen eine weißwollige Behaarung auf. Die Staubbeutel der längeren Staubfäden laufen an diesen kurz herab und werden etwa 1,5 bis 2 Millimeter lang. Das Längenverhältnis Staubbeutel zu Staubfaden beträgt hier 1:3 bis 1:4. Der oberständige Fruchtknoten ist unzerteilt. Die nierenförmige Narbe läuft nicht am schlanken Griffel herab. Die Blütezeit erstreckt sich von Juni bis August.

Frucht

Aus dem Fruchtknoten entwickelt sich eine eiförmige, behaarte Kapselfrucht. Sie ist in etwa so lang wie der bleibende Kelch. Die Fruchtzeit erstreckt sich von Juli bis Oktober. Die zahlreichen, sehr kleinen, braunen und kegelstumpfförmigen bis länglichen, rippigen, skulptierten, etwa 0,5–1 Millimeter langen Samen werden über den Wind ausgebreitet. Sie sind Lichtkeimer.

Chromosomenzahl

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 32 oder 36.

Ökologie

Da die Überdauerungsorgane dicht an der Erdoberfläche liegen, wird die Kleinblütige Königskerze zu den Hemikryptophyten gezählt. Die Kleinblütige Königskerze ist eine Halbrosettenpflanze.

Blütenbiologie

Die zwittrigen Blüten sind blütenbiologisch nach Kugler Lippenblumen vom Verbascum-Typ, d. h., schwach zweiseitig-symmetrische Pollen-Scheibenblumen. Die Kleinblütige Königskerze besitzt keinen Nektar, bietet aber ihren Bestäubern reichlich Pollen an. Typische Bestäuber sind kurzrüsselige Bienen, Syrphiden, Käfer und Fliegen. Innerhalb der Blüte reifen die weiblichen Geschlechtsorgane – Griffel und Narbe – vor den männlichen Fortpflanzungsorganen, den Staubbeuteln, wobei jedoch eine längere zeitliche Überlappung der männlichen und weiblichen Blütenphase besteht. Dieser Mechanismus, botanisch schwache Proterogynie genannt, fördert leicht Fremdbestäubung im Vergleich zur Selbstbestäubung. Dies wird dadurch unterstützt, dass die Insekten Blüten ährenförmiger Blütenstände gewöhnlich von unten nach oben anfliegen. In der Regel erfolgt Fremdbestäubung, bei Ausbleiben dieser findet spontane Selbstbestäubung statt.

Synökologie

Die Kleinblütige Königskerze ist wichtige Futterpflanze für einige Eulenfalter-Arten. Die Gammaeule (Autographa gamma) ist polyphager Nutzer der Kleinblütigen Königskerze. Der verschollene Königskerzen-Mönch Shargacucullia thapsiphaga (gilt in Deutschland als verschollen) und der Königskerzen-Mönch Shargacucullia verbasci sind oligophag auf diese Art angewiesen.

Die Kleinblütige Königskerze kann vom Rostpilz Uromyces verbasci befallen werden.

Vorkommen

Die Kleinblütige Königskerze kommt in fast ganz Europa, in Makaronesien, in Algerien, Marokko, in West- und Zentralasien, im Kaukasusraum, in Sibirien, China, Indien, Nepal, Bhutan und Pakistan vor. Sie ist ein Neophyt auf den Azoren, in Sri Lanka, Japan, Australien, Neuseeland, auf Réunion, auf Hawaii, in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Argentinien und in Chile.

Sie wächst an sonnigen, steinigen sowie mäßig trockenen Wegrändern, in Ruderalstellen (Kiesgruben, Schotterfluren), Waldschlägen sowie an Dämmen und Ufern. Die Pflanze ist ein Nitrifizierungsanzeiger. In den Allgäuer Alpen steigt sie im Tiroler Teil zwischen Elbigenalp und Bernhardseck bis zu 1550 m Meereshöhe auf. In Mitteleuropa ist sie eine Charakterart der Ordnung Atropetalia.

Systematik

Die Art Verbascum thapsus wurde von Carl von Linné 1753 in Species Plantarum, S. 177, erstveröffentlicht. Synonyme für Verbascum thapsus L. sind: Verbascum macrurum Lange, Verbascum simplex Hoffmanns. & Link.

Von Verbascum thapsus gibt es etwa drei Unterarten:

- Verbascum thapsus L. subsp. thapsus, Blüten 12 bis 20 mm breit, bis 1800 m Höhe vorkommend.

- Verbascum thapsus subsp. crassifolium (DC.) Murb. (Syn.: Verbascum crassifolium Lam. & DC., Verbascum dubium Roem. & Schult., Verbascum macranthum Hoffmanns. & Link), Krone 15 bis 30 mm breit, deutlichere gestielte und weniger lang herablaufende grundständige Blätter, dicht behaarte vordere Staubfäden, bis Höhenlagen von 2000 Metern vorkommend.

- Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens: Sie kommt in Spanien und auf den Balearen vor.

Häufig kommt es bei Verbascum thapsus auch zur Bildung von Hybriden mit anderen Verbascum-Arten.

Verwendung

Inhaltsstoffe

Wichtige Inhaltsstoffe der Kleinblütigen Königskerze sind Saponine, Schleimstoffe, Flavonoide, Zucker sowie gelbe Farbstoffe und ätherische Öle.

Phytotherapeutische Verwendung

Aus den Blättern oder Blüten der Kleinblütigen Königskerze, im Mittelalter wie die Großblütige Königskerze und die Windblumen-Königskerze lateinisch Candela, taxus barbatus und Tapsus barbatus sowie deutsch wulkrut und koninges kerze genannt, kann ein Tee, eine Tinktur oder ein Sirup hergestellt werden, welche bei Reizhusten, Bronchitis oder Asthma eingesetzt werden können, da die Inhaltsstoffe schleimlösend und auswurffördernd wirken. Des Weiteren wird das Abheilen von Hautwunden unterstützt. Auch die Samen können medizinisch genutzt werden, sie können auch als Fischgift, Barbasco, verwendet werden.

Verwendung im Brauchtum

Die Stängel der Königskerzen-Arten wurden früher in Harz oder Pech getaucht und als Fackeln verwendet. Auch zum Färben wurde die Pflanze verwendet.

Nach altem, bereits vorchristlichem und später christianisiertem Brauchtum ist die Königskerze vielerorts in katholischen Gegenden Bestandteil des sogenannten Würzbüschels.

Volksglaube

Dem Volksglauben nach soll mit Hilfe der Kleinblütigen Königskerze eine Wettervorhersage für den kommenden Winter möglich sein: Locker besetzte Blütenstände sollen auf schneearme Perioden, kleine Blütenstände auf schneearme Winter, besonders lange Blütenstände mit dichtem Blütenbesatz auf lange, schneereiche Winter hinweisen.

Literatur

- Schmeil-Fitschen: Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten. Heidelberg 1973, ISBN 3-494-00327-0.

- The European Garden. Volume VI, Cambridge Univ. Press, 2000, ISBN 0-521-42097-0, S. 283 f, 286.

- John Torrey: A Flora of the State of New-York. Vol. II, 1843, S. 29 f.

Weblinks

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Kleinblütige Königskerze, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Memento vom 17. Mai 2006 im Internet Archive).

- Königskerze, Natur-Lexikon (Memento vom 25. Dezember 2019 im Internet Archive).

- Mit den Frauentagen in den Herbst; Ein Text von Miriam Wiegele, bei ORF-Alpha 2008 (Memento vom 8. Juni 2016 im Internet Archive).

- Blumen in Schwaben Bestimmungshilfen zur Kleinblütigen Königskerze.

Einzelnachweise