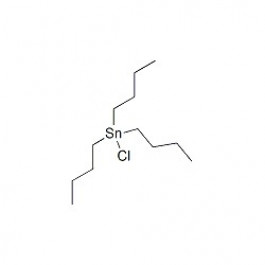

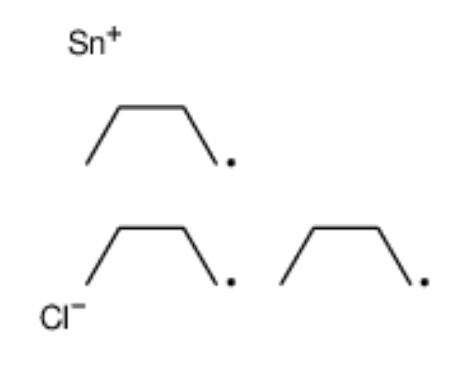

Tributylzinnchlorid (kurz TBTC) ist eine metallorganische Verbindung des Zinns. TBTC ist bei Raumtemperatur eine farblose bis gelbliche, nahezu wasserunlösliche giftige Flüssigkeit. Die toxische Wirkung beruht auf der Inhibierung von V-ATPasen durch zinnorganische Verbindungen.

Darstellung

Zur Darstellung wird zunächst Zinntetrachlorid mit Butylmagnesiumbromid umgesetzt, um Tetrabutylzinn zu erhalten. Durch Reaktion mit weiterem Zinntetrachlorid kommt es in der Kocheshkov-Umlagerung zum Ligandenaustausch. Bei geeigneten Mischungsverhältnissen werden so gute Ausbeuten an Tributylzinnchlorid erhalten.

Eigenschaften

TBTC ist eine farblose, oft durch Verunreinigungen gelblich gefärbte Flüssigkeit, die sich nur geringfügig (17 mg·l−1 bei 20 °C ) in Wasser löst. Die Verbindung ist weitgehend stabil gegenüber hydrolytischen und oxidativen Einflüssen. Es hat in Benzol ein Dipolmoment von 3,31 Debye.

Verwendung

Tributylzinnverbindungen wie TBTC, Tributylzinnhydrid (TBT) und Bis(tributylzinn)oxid (TBTO) und andere Zinnorganische Verbindungen werden als Desinfektionsmittel gegen Befall mit Pilzen und Milben bei Textilien, Leder, Papier und Holz sowie als Saatbeizmittel verwendet. Auch bei Schiffsanstrichen werden sie zugesetzt, um in Antifoulingfarben Algen und Schnecken zu bekämpfen. In Deutschland und der EU wird auf den Einsatz zinnorganischer Verbindungen weitgehend verzichtet. Teilweise gilt ein Verwendungsverbot.

Weitere wichtige Verwendungen von Tributylzinnchlorid sind der Einsatz bei Synthesen in der Pharmachemie und als Zusatz zu Styrol-Butadien-Kautschuk zur Verminderung des Reibungswiderstands von Autoreifen. In beiden Fällen gelangen keine zinnorganischen Verbindungen in die Umwelt, weshalb der Einsatz erlaubt bleibt.

Toxikologie

Wegen des geringen Dampfdrucks der Flüssigkeit ist eine Aufnahme über die Atemwege unwahrscheinlich; die dermale und orale Resorption ist jedoch hoch. Die Toxizität gegenüber Säugetieren liegt bei LD50 (oral – Ratte) = 220 mg·kg−1. Auf Schleimhäute und Haut wirkt die Substanz stark reizend bis ätzend und erzeugte im Tierversuch Nekrosen, ein reduziertes Körpergewicht, Dämpfung der Reflexe, Entkräftung und Krämpfe. Auf Wasserlebewesen besitzt Tributylzinnchlorid eine sehr hohe Toxizität. Bei Schnecken bewirken Zinnorganika das Imposex-Phänomen, wobei die Purpurschnecke (Haustellum brandaris) schon ab einer Konzentration von 1,2 ng/l Auswirkungen zeigte.

Einzelnachweise