Bewitterung bezeichnet die Einwirkung der Witterung auf ein Objekt oder einen Werkstoff. Bestimmende Faktoren sind dabei die in der Erdatmosphäre enthaltenen Stoffe, Temperaturwechsel und einwirkende Strahlungen:

- Sonnenstrahlung, insbesondere durch UV-Licht, Wärmestrahlung sowie indirekt über die von der Sonne bewirkten Temperaturwechsel,

- Wind, Regen und Schnee (einschließlich Schlagregen und Triebschnee) sowie

- gegebenenfalls in Luft, Regen und Schnee enthaltene Schadstoffe, Salze und mineralische Partikel.

Die Zersetzungs- und Alterungsprozesse von bewitterten Oberflächen werden in den Geowissenschaften und im Baubereich als Verwitterung bezeichnet.

Viele Effekte der Bewitterung ergeben sich erst aus der Kombination mehrerer Faktoren sowie dem Wechsel zwischen Feuchte und Trockenheit (Wechselfeuchte) oder zwischen Frost und Tau. Viele chemische Reaktionen laufen nur bei Anwesenheit von Luftsauerstoff, Feuchtigkeit oder UV-Licht ab.

Das örtliche Klima beeinflusst abiotische und biotische Umweltfaktoren, insbesondere physikalisch-chemische Effekte, wie

- Schwindung nach Wärmedehnung oder durch Trocknung

- Temperaturverhalten von inhomogenen Materialien, insbesondere bei Phasenübergängen wie dem von gefrierendem Porenwasser

- Quellung durch Feuchtigkeitsaufnahme bei porösen bzw. sorptionsfähigen Materialien aufgrund schwankender Luftfeuchte oder Kondensation an der Bauteiloberfläche.

Je nach Material können die von der Bewitterung bewirkten Effekte sehr unterschiedlich ausfallen. Nach ihren chemisch-physikalischen Eigenschaften können drei Werkstoffgruppen unterschieden werden, die sich auch bei Bewitterung verschieden verhalten:

- Organische Werkstoffe (Holz, Kunststoffe und Beschichtungen, Lacke, Textilien) enthalten Polymere, die von der UV-Strahlung zersetzt werden.

- Anorganische nichtmetallische Werkstoffe (Beton, Keramik, Marmor, Glas, Gestein) können von saurem Regen angegriffen werden.

- Anorganische metallische Werkstoffe (Stahl, Eisen, Kupfer, Zink, Aluminium etc.) oxidieren in Anwesenheit von Wasser und teilweise bestimmter Luftschadstoffe.

Besonders korrosiv wirkt das aus Abgasen und Rauchgasen stammende Schwefeldioxid, das mit Regenwasser schweflige Säure bildet.

Poröse Werkstoffe können beschleunigt verwittern, wenn sie saures Regenwasser kapillar aufnehmen und in feuchtem Zustand von Frostsprengung betroffen sind.

Definition

Im Bauwesen werden alle Oberflächen, die in Berührung mit der Außenluft kommen, als bewittert angesehen. Unterschieden wird zwischen direkt benetzten Flächen, die häufig dem Regen ausgesetzt sind, und indirekt benetzte Flächen, die nur durch Kondensation und vom Wind getriebenen Regen benässt werden.

Einflussgrößen

Den Bewitterungsprozess bestimmen folgende Wirkungsfaktoren:

Daneben können auch künstliche Umwelteinflüsse wie saurer Regen und Abgase einen Einfluss ausüben.

Bewitterungsversuche

Bewitterungsversuche sind eine Form der Umweltsimulation und dienen dem Prüfen der Witterungsbeständigkeit von Werkstoffen, Materialien und Produkten durch zielgerichtete Wetterexponierung.

Das Maß der Erhaltung der untersuchten Eigenschaften wird als Wetterechtheit, Wetterbeständigkeit oder Bewitterungsstabilität bezeichnet. Nach Norm wird Wetterbeständigkeit als Beständigkeit gegen alle Veränderungen, die durch das Zusammenwirken aller im Wetter enthaltenen Faktoren physikalischer und chemischer Natur verursacht werden, definiert. Die Wetterechtheit unterscheidet sich dabei von der Lichtechtheit, die eine reine Belichtungsprüfung ist. Diese stellt die Einflüsse durch Strahlung dar, während sich die Wetterechtheit zusätzlich auf Einflüsse durch Feuchtigkeit, Temperatur und Temperaturwechsel, sowie Industrieabgase und weitere atmosphärische Bestandteile wie Salze bezieht.

Die Prüfungen werden entweder praxisbezogen im Freien oder im Labor durchgeführt. Nach Art der Auslagerung wird zwischen natürlicher Bewitterung (Freibewitterung) und künstlicher Bewitterung unterschieden. Bei der natürlichen Bewitterung wird zwischen Echtzeitbewitterung und beschleunigter Bewitterung (Schnellbewitterung) unterschieden. Die künstlichen Bewitterungsmethoden sind üblicherweise beschleunigte Bewitterungsmethoden.

Anwendung

Bewitterungsprüfungen gehören zu den wichtigsten Materialprüfungen bei Lacken, Kunststoffen und Textilien. Daneben wird die Bewitterungsprüfung im Bereich hochechter Druckfarben angewendet. Es existieren zahlreiche Normen und Gütesiegel, die sich auf Bewitterungsdaten beziehen. Welche Eigenschaft geprüft wird, ist von der Anwendung der zu prüfenden Probe abhängig. Häufige geprüfte Eigenschaften sind etwa Glanzhaltung, Farbstabilität und Stabilität gegen Kreidung bei Lacken oder die mechanische Festigkeit bei Kunststoffen.

Natürliche Bewitterung

Natürliche Bewitterungsmethoden stellen die realistischste Prüfung der Materialeigenschaften dar. Bewitterungsstationen bieten die Möglichkeit, die Prüflinge praxisnah komplexen Umweltbedingungen auszusetzen. Sie befinden sich entweder an Orten mit extremen klimatischen Bedingungen (z. B. arides Klima) oder mit möglichst konstantem Klima (z. B. Seeklima). Erstere ermöglichen eine Zeitraffung der Freibewitterung durch stärkere Beanspruchung, letztere eine relativ genaue Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit von Prüfserien. Typische Auslagerungsorte mit stärkerer Beanspruchung befinden sich beispielsweise in Florida und Arizona. An beiden Auslagerungsorten ist die Belastung durch Sonnenlicht sehr hoch. Während in Florida eine hohe Luftfeuchtigkeit, sowie durch die Auslagerung in Meeresnähe eine starke Salzbelastung hinzukommt, herrscht in Arizona Wüstenklima vor.

In den Stationen werden alle Prüflinge den gleichen klimatischen Wirkungsfaktoren ausgesetzt. Das Ergebnis der Freibewitterung hängt im Wesentlichen vom Auslagerungsort und den dort vorherrschenden Bedingungen ab. Es besteht jedoch eine starke Abhängigkeit vom Auslagerungszeitpunkt. Zum einen unterscheiden sich Bewitterungsergebnisse verschiedener Jahre, da die Belastung durch Sonnenlicht, Feuchtigkeit und andere Rahmenbedingungen nicht in jedem Jahr gleich sind, zum anderen spielt die Art der Belastung in den ersten Auslagerungsmonaten eine große Rolle. Ziel ist ein direkter Vergleich sowie die Dokumentation der Haltbarkeit beziehungsweise der Veränderung der Eigenschaften.

Künstliche Bewitterung

Künstliche Bewitterungstests sind reproduzierbarer, da jahreszeitliche Schwankungen sowie Schwankungen zwischen den Jahren nicht zu erwarten sind. Stochastische Schwankungen und lange Prüfdauer bei der Freibewitterung werden durch die kürzere, wiederholbare und reproduzierbare künstliche Bewitterung vermieden. Zwischen den gelieferten Ergebnissen können sich Unterschiede ergeben, die beispielsweise durch verschiedenartige Gerätebauweisen und -geometrien und unterschiedlichen Prüfparametern hervorgerufen werden. Typische Prüfgeräte für die künstliche Bewitterung nutzen Xenon-Bogenlampen als Lichtquelle. Handelsnamen der Prüfgeräte sind beispielsweise Weather-Ometer, Xenotest und Suntest (Atlas Material Testing Technology LLC) oder QUV, Q-Sun (Q-Lab Corporation).

Schadensbilder

Durch Bewitterung können abhängig von den Wirkungsfaktoren und dem Aufbau des bewitterten Systems eine Reihe von Schadensbildern auftreten.

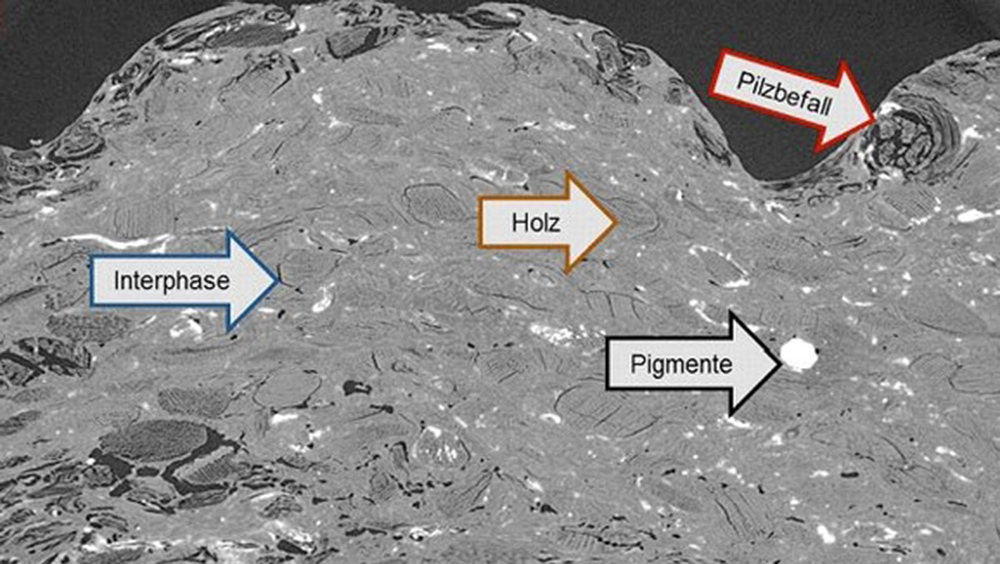

Voneinander zu unterscheiden sind die zunächst ähnlich aussehenden Schadensbilder Kreidung und Ausbleichen. Bei der Kreidung wird die Bindemittelmatrix abgebaut, so dass die im Bindemittel eingebundenen Pigmente und Füllstoffe an der Lackoberfläche freiliegen und abgerieben werden können. Optisch zeigt sich Kreidung durch eine Aufhellung infolge erhöhter Streuung an den Pigment- und Füllstoffpartikeln. Ausbleichen zeigt sich ebenfalls in Form einer Aufhellung. Diese wird beim Ausbleichen durch den Abbau der Farbmittel im System erzeugt, wobei das Bindemittel nicht zwingend zerstört wird und sich somit kein Unterschied beim Abreiben zeigt. Da häufig Pigmente und Bindemittel aufeinander abgestimmt werden, überlagern sich diese Schadensbilder in der Praxis.

Die Spaltung der Polymerketten des Bindemittels, gefolgt von einer Vernetzung der Bruchstücke erzeugt härtere und sprödere Kunststoffoberflächen und Lackfilme. Die so erzeugte Versprödung führt bei weiterer Auslagerung zur Bildung von Rissen.

Bei Lacken kann eine Ablösung vom Untergrund auftreten, die als Delamination (Enthaftung) oder Abblättern bezeichnet wird. Bei unzureichender Abstimmung zwischen den Komponenten einer Mehrschichtlackierung kann ein Bindemittelabbau in den unteren Lackschichten auftreten, der als Unterkreidung bezeichnet wird. Die verbleibenden Pigmente und Füllstoffe können die obere Schicht, üblicherweise ein Klarlack, nicht tragen. Enthaftung kann auch auftreten, wenn ionische Reaktionsprodukte an der Grenzfläche zwischen den Lackschichten gebildet werden. Verstärkt werden diese Effekte, wenn die Haftfestigkeit schwierig sicherzustellen ist, etwa bei der Lackierung von Kunststoffoberflächen.

Literatur

- Ulrich Schulz: Kurzzeitbewitterung: Natürliche und künstliche Bewitterung in der Lackchemie. Vincentz Network, Hannover 2007, ISBN 978-3-86630-899-2.

- A. Goldschmidt, H. Streitberger: BASF Handbuch Lackiertechnik. Vincentz Network, Hannover 2002, ISBN 3-87870-324-4.

Weblinks

- Ulrich Schulz: Kurzzeitbewitterung bei Google Books

Einzelnachweise