Die Sammlung Huldschinsky war die private Kunstsammlung des Unternehmers und Mäzens Oscar Huldschinsky. Sie entstand ab den 1890er Jahren unter fachlicher Beratung des Berliner Museumsdirektors Wilhelm Bode und umfasste Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen sowie Kunsthandwerk aus der Zeit von der Renaissance bis zum Rokoko. Der Sammler präsentierte die Sammlung in den Gesellschaftsräumen seiner Stadtvilla, die ebenfalls mit Unterstützung Bodes als Epochenräume eingerichtet waren. Wirtschaftliche Gründen zwangen Huldschinsky ab Mitte der 1920er Jahre zur Veräußerung des Großteils der Objekte, zuerst durch den Verkauf einzelner Bilder und dann im Mai 1928 in einer großen, aufsehenerregenden Auktion im Berliner Hotel Esplanade. Die Auflösung dieser letzten bedeutenden privaten Altmeistersammlung in Berlin und den Verkauf herausragender Werke vor allem ins Ausland sahen zeitgenössische Beobachter teilweise als Ausdruck eines kulturellen Niedergangs. Nach dem Tod des Sammlers veräußerten seine Erben 1931 ein Konvolut niederländischer Zeichnungen. Viele der bedeutendsten Werke aus Huldschinskys Besitz befinden sich heute in öffentlichen Sammlungen in Europa und Nordamerika.

Geschichte der Sammlung

Aufbau der Sammlung und Präsentation in Huldschinskys Stadtvilla

Der aus Breslau stammende Oscar Huldschinsky war als Inhaber der Hahnschen und Huldschinskyschen Röhrenwerke in Berlin und Gleiwitz zu erheblichen Reichtum gekommen. Im Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre von 1912 ist er mit einem Vermögen von 25 Millionen Mark als einer der wohlhabendsten Berliner gelistet. Er wohnte mit seiner Familie im vornehmen Berliner Tiergartenviertel in einer 1895/1896 nach Plänen der Architekten Kayser & von Großheim errichteten Stadtvilla in der Matthäikirchstraße 3a. Darüber hinaus besaß er seit 1891 eine Villa am Wannsee in der Friedrich-Karl-Straße Nr. 19 (heute am Sandwerder Nr. 33/35). 1905 zog er sich aus der Unternehmensleitung zurück und lebte fortan als Privatier.

Die ersten Kunstwerke gelangten eher durch Zufall in Huldschinskys Besitz, als er, noch in seiner schlesischen Heimat, eine Reihe von Gemälden als Ausgleich für eine ausstehende Forderung erhalten hatte. Als er diese Bilder dem befreundeten Museumsdirektor Wilhem Bode zeigte, bewertete er die Werke als zweitklassig und empfahl, „daß er kaum eines davon aufhängen dürfe.“ Huldschinsky trennte sich von diesem Kunstbesitz und beauftragte Bode daraufhin Werke der holländischen Malerei zu erwerben. Diese sollten jedoch höchsten 1000 Mark je Gemälde kosten, eine Vorgabe die nicht lang bestand, da sich der Sammler bald erstklassigen Werken zuwandte. Ab Mitte der 1890er Jahre entstand so eine umfangreiche Kunstsammlung, zu der neben holländischen Bilder des 17. Jahrhunderts auch Werke der italienischen Renaissance und französische Gemälde des 18. Jahrhunderts gehörten. Als er 1906 für 425.000 Mark das seinerzeit Raffael zugeschriebene Bildnis Giuliano de Medici erwarb, berichtete darüber mehrere Zeitungen, darunter auch die Neue Zürcher Zeitung. Hinzu kamen Zeichnungen und Plastiken, antike Möbel, Textilien, Porzellane, und weiteres Kunsthandwerk.

Bode beriet Huldschinsky nicht nur bei der Auswahl der Kunstwerke, sondern auch bei der Gestaltung der Räume in der 1895/1896 erbauten Stadtvilla, in denen sie präsentiert wurden. Vorbilder hierzu waren die von Bode eingerichteten Epochenräume im Kaiser-Friedrich-Museum (heute Bode-Museum). In seinem 1909 im Auftrag von Huldschinsky verfassten umfangreichen und bebilderten Katalog der Sammlung würdigte er den Kunstsinn des Sammlers und legte dar, dass die Kunstwerke erworben wurden, um damit das Haus des Sammlers auszustatten. Bode erläuterte im Detail, wie sich die Kunstwerke vor allem auf drei Epochenzimmer der Stadtvilla in der Matthäikirchstraße 3a verteilten.

Das Herrenzimmer – auch Arbeitszimmer oder Studio – war im Stil der Renaissance eingerichtet. Sowohl die Kunstwerke wie auch das Mobiliar und andere Dekorationsstücke stammten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Besonders hob Bode die „vornehme“ Gesamtwirkung hervor: „Die Kunstwerke, mit denen dieses Zimmer ausgestattet ist, sind so gewählt, dass sie einem Charakter entsprechen, die behagliche Wirkung des Raumes verstärken und zugleich einen hervorragenden künstlerischen Schmuck abgeben“. Weiter führte er aus: „Gemälde und Skulpturen zieren die Wände, Werke der Kleinplastik und des Kunsthandwerkes stehen auf Kamin, Börden, Tischen und füllen den zierlichen Renaissanceschrank.“ Anschließend beschrieb Bode den Festsaal. In diesem ebenfalls mit altem Mobiliar ausgestatteten Galerieraum fand vor allem die umfangreiche Sammlung niederländischer Malerei ihren Platz. Das so genannten Damenzimmer war mit Möbeln und Kunsthandwerk des Rokokos ausgestattet. Zu den Kunstwerken in diesem Raum merkte Bode an: „Die Gemälde haben, der Zeit entsprechend, mehr dekorativen Charakter.“

Die Sammlung im Haus Huldschinsky war international bekannt und wurde selbst in der New York Times gelobt: „The collector ... kept them in his beautiful home, where every picture was hung in a manner best suited to its character“ (sinngemäß: Der Sammler ... bewahrte die Sammlung in seinem schönen Haus auf, wo jedes Bild auf eine Weise gehängt wurde, die dem Charakter der Werke am besten entsprach).

Verkauf der Sammlung als Folge wirtschaftlicher Schwierigkeiten

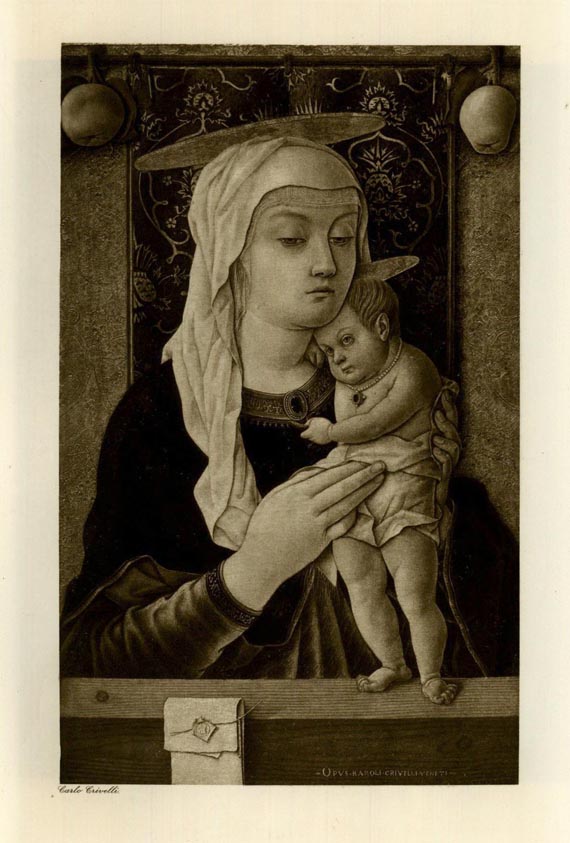

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Huldschinsky ein Großteil seines Vermögen durch die Zeichnung von Kriegsanleihen, die Inflation und die damit verbundene Wirtschaftskrise verloren. In der Folgezeit war er gezwungen sich nach und nach von Teilen seiner Kunstsammlung zu trennen. Eines der berühmtesten Gemälde der Sammlung verkaufte Huldschinsky 1925. Das seinerzeit noch Raffael – heute dessen Werkstatt – zugeschriebene Bild Bildnis Giuliano de Medici ging über den Kunsthändler Colin Agnew in London an die New Yorker Niederlassung des Kunsthändlers Joseph Duveen. Die New York Times berichtete ausführlich über den Verkauf von Huldschinsky an Duveen und ordnete das Gemälde darin als letztes Werk des Künstlers in einer Privatsammlung ein. Das Gemälde wurde als „The gem of the collcetion“ (Das Juwel der Sammlung) bezeichnet und ein Kaufpreis von 500.000 US-Dollar vermutet. Auch andere Zeitungen wie die Pariser Ausgabe der Daily Mail, die Londoner Times und der Daily Telegraph sowie die New Yorker Zeitungen Herald, Tribune, Sun und World berichteten über den Verkauf des Gemäldes. Tatsächlich erhielt Huldschinsky vom Londoner Kunsthändler Colin Agnew 40.000 Pfund (umgerechnet etwa 193.200 US-Dollar) für das Gemälde. 1929 kaufte der Bankier Jules Bache das Bild für 400.000 US-Dollar und stiftete es zusammen mit seiner Sammlung später dem Metropolitan Museum of Art. Als Huldschinsky 1926 ein weiteres bedeutendes Werk seiner Sammlung, das Gemälde Maria mit dem Kinde von Carlo Crivelli, an die Londoner Kunsthandlung P. & D. Colnaghi & Co. verkaufte, blieb eine entsprechende Medienresonanz aus.

Da die finanziellen Engpässe weiterhin bestanden, entschloss sich Huldschinsky schließlich den Großteil seiner Kunstsammlung zu verkaufen. Hierzu beauftragte er die Kunsthandlung Hugo Helbing aus München und den Kunstsalon Cassirer aus Berlin, die bereits seit 1916 bei Auktionen zusammenarbeiteten. Zur Auktion erschien ein hochwertiger Katalog mit zahlreichen Abbildungen, der von Grete Ring, Ernst Friedrich Bange, Hans Huth und Jakob Rosenberg erarbeitet wurde. Vor der Versteigerung waren die Werke von 5. bis 9. Mai 1928 im Kunstsalon Cassirer ausgestellt. In der Vorberichterstattung schrieben die Zeitungen: „Die Auktion Huldschinsky bedeutet ein Ereignis von hohem internationalem Rang“, sie sei „das große Ereignis des Kunstmarktes im Jahre 1928“ und Max J. Friedländer sagte voraus „Bei der Besichtigung vor der Versteigerung werden die Kunstfreunde über die Fülle der Meisterwerke zu staunen haben.“ Zudem lobte er „die gleichmäßig hohe Qualität der Gemälde“ und freute sich darüber, dass „eine so bedeutende Auktion in Berlin stattfinden soll“.> Friedländer sah voraus: „ohne Zweifel wird sich Berlin als erregter Zuschauer beteiligen und die Sensation gierig auskosten.“

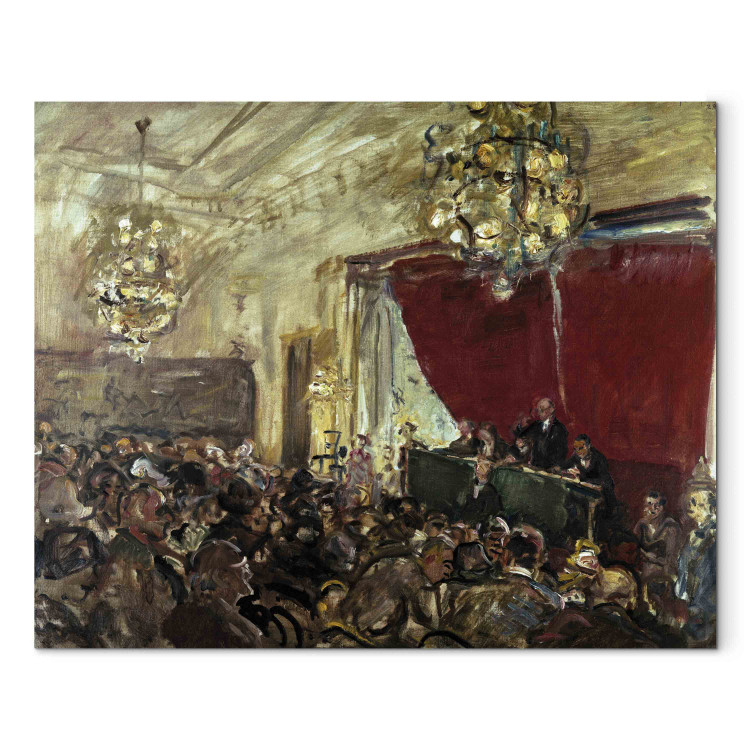

Für die Versteigerung hatten die Kunsthändler den Marmorsaal des Hotel Esplanade gemietet. Im Publikum saß neben dem Berliner Publikum auch „die internationale Kunstkäufer-Elite“. So waren die Kunsthandlungen Colnaghi und Duveen aus London sowie Knoedler aus New York vertreten und aus Philadelphia war der Sammler Albert C. Barnes angereist. Am ersten Tag der Auktion wurden die Gemälde aufgerufen, am zweiten Tag standen Bronzen, Möbel und Kunstgewerbe im Blickfeld. Der Maler Max Slevogt hielt das Geschehen im Auktionssaal in zwei Gemälden fest. Darin zeigt er skizzenhaft den „festlichen Rahmen“ mit „dem prächtigen roten Vorhang“ und das „aufgeregte Publikum“.

Der Kunsthistoriker Max J. Friedländer beklagte nach der Ausstellung, dass „mit ganz wenigen Ausnahmen alle wertvollen Bilder für Deutschland verloren“ gegangen waren. Zu den Ausnahmen gehört das Gemälde Alte Frau von Gerard Dou, das für 28.000 Mark für das Kaiser-Friedrich-Museum (heute: Bode-Museum) erworben wurde. Das Spitzenlos war das Rembrandt van Rijn zugeschrieben Bildnis Hendrikje Stoffels, das für 570.000 Mark vom Londoner Kunsthändler Joseph Duveen angekauft wurde. Das Rijksmuseum Amsterdam sicherte sich für 200.000 Mark das Bild Das kranke Kind von Gabriel Metsu. Insgesamt ergab allein diese Auktion einen Erlös von 4,5 Millionen Mark. Wenige Wochen nach dem Tod des Sammlers 1931 versteigerte das Auktionshaus Paul Graupe niederländische Handzeichnungen aus der Sammlung Huldschinsky.

Ausleihungen

Die Sammlung Huldschinsky war nicht öffentlich zugänglich. Zutritt zu seiner privaten Stadtvilla in der Matthäikirchstraße 3a hatte nur Menschen aus seinem Umfeld, zu dem sicher auch andere Sammler gehörten. Er zeigte jedoch in gelegentlichen Ausstellungen auch der breiten Öffentlichkeit seine Kunstschätze. 25 Werke lieh Huldschinsky 1906 zu einer Ausstellung des Kaiser Friedrich Museumsverein in Berliner Palais Redern aus, darunter Gemälde von Nicolaes Berchem, Carlo Crivelli, Albert Cuyp, Gerard Dou, Jan van Goyen, Frans Hals (zugeschrieben), Meindert Hobbema, Willem Kalf, Peter Lely, Nicolaes Maes, Adriaen van Ostade, Sebastiano del Piombo, Jacob und Salomon van Ruysdael, Jan Steen, Bernhard Strigel, Gerard ter Borch, Jean François de Troy und Philips Wouwerman sowie die Skulptur Maria und Engel von Jacopo Sansovino. 1914 beteiligte sich Huldschinsky erneut an einer Ausstellung mit Kunstwerken aus dem Besitz der Mitglieder des Kaiser Friedrich-Museums-Vereins und lieh Werke von Sandro Botticelli, Albert Cuyp, Jan van der Heyden, Hans Holbein dem Jüngeren, Pieter de Hooch, Aert van der Neer, Peter Paul Rubens und Gerard ter Borch aus.

Sammlungsüberblick

Ein vollständiges Verzeichnis der Kunstwerke in der Sammlung von Oscar Huldschinsky existiert nicht. Wichtige Quellen sind die 1909 im Auftrag des Sammlers erfolgte Beschreibung der Kunstwerke von Wilhelm Bode und die Auktionskataloge der Gemälde und des Kunsthandwerks von 1928 und der Zeichnungen von 1931. Hierin sind nicht enthalten die ersten Erwerbungen des Sammlers, von denen er sich frühzeitig wieder getrennt hatte. Auch fehlen in diesen Katalogen weitere Kunstwerke, die Huldschinsky für eine gewisse Zeit besaß, sich dann jedoch aus unbekannten Gründen wieder von ihnen trennte. Hierzu gehört beispielsweise das Gemälde Eine elegante Dame, die an einem Tisch schreibt, mit einem Hund an ihrer Seite von Gabriel Metsu. Der Großteil seiner Sammlungen stammte aus der Zeit von der Renaissance bis zum Rokoko. Dennoch stand er auch jüngerer Kunst offen gegenüber und stiftete beispielsweise der Berliner Nationalgalerie das Pastellbild Die Unterhaltung von Edgar Degas und die Skulptur Der Denker von Auguste Rodin. Zudem stammten einige Porträts der Familie von zeitgenössischen Künstlern. So fertige Max Liebermann 1926 eine Porträtzeichnung von Oscar Huldschinsky an und von Hans Canon gab es ein Bildnis Ida Huldschinsky.

Die nachfolgenden Listen enthalten Künstlernamen nach neuerer Zuschreibung. Die Angaben zur Zeit der Auktion weichen davon teilweise ab. Auch bei Bildtiteln und Abmessungen gibt es teils unterschiedliche Angaben. Die Größe ist mit Höhe mal Breite angegeben. Die Angaben unter B-Nr. beziehen sich auf den Katalog von Wilhelm von Bode von 1909, die Angaben unter V-Nr. beziehen sich auf die Nummern im Versteigerungskatalog. Unter Verbleib finden sich die aktuellen Besitzer, soweit bekannt.

Niederländische und flämische Gemälde

Italienische Gemälde

Deutsche Gemälde

Französische Gemälde

Niederländische und flämische Zeichnungen

Die nach Huldschinskys Tod versteigerten Zeichnungen umfassten überwiegend Werke niederländischer Künstler, einige Arbeiten stammten von flämischen Künstlern. Am Ende des Auktionskataloges waren zudem mehrere Zeichnungen mit Motiven europäischer Vögel von Johann Christian Mannlich gelistet. Insgesamt lag bei den Motiven ein Schwerpunkt bei Landschaften. Ein Werk im Katalog wurde Frans Pourbus der Jüngere zugeordnet, aber mit Fragezeichen versehen. Bei den anderen Zeichnungen gab es im Katalog keine Zweifel an der Autorenschaft. Eine Zeichnung Zwei Böhmische Bauern wurde im Katalog noch Pieter Bruegel dem Älteren zugeordnet, das Werk gilt heute jedoch als Werk von Roelant Savery. Insgesamt kamen bei der Versteigerung 1931 Werke folgende Künstler zum Aufruf:

Skulpturen und Kunsthandwerk

Ebenfalls zur Sammlung von Oscar Huldschinsky zählten mehrere skulpturale Arbeiten, die überwiegend aus Italien stammten. Dazu gehörten beispielsweise ein seinerzeit Lorenzo Ghiberti zugeschriebenes bemaltes Ton-Relief Madonna mit Kind, ein aus Holz gearbeitetes Hochrelief Caritas des Andrea Brustolon, eine bemalte Tonfigur Der Engel der Verkündigung des Jacopo Sansovino, ein Hochrelief in Marmor Maria mit dem Kinde des Andrea Guardi, das Marmorrelief Brustbild eines jungen Mädchens von Tullio Lombardi und eine Marmorgruppe Satyr mit Nympe des Zaccaria Zacchi Die von Wilhelm Bode dem Künstler Andrea della Robbia zugeordnete bemalte Terracottafigur Heilige Magdalena wird heute als italienische Arbeit im Stil des Künstlers vermutlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bewertet. Die Sammlung umfasste auch einige Bronzestatuetten, darunter die Arbeit Herkules tötet den Zentauren Eurytion von Giovanni da Bologna (heute Statens Museum for Kunst, Kopenhagen). und vom selben Künstler die in Silber gefertigte Figur Der Vogelfänger, von François Duquesnoy eine Bronze-Büste des Christusknaben und ein Türklopfer mit Neptunmotiv von Alessandro Vittoria. Weitere Aspekte der Sammlung waren Porträts in Miniaturmalerei, die meist auf Elfenbein ausgeführt waren sowie zahlreiche kunsthandwerkliche Objekte. Dazu gehörten Schränke, Truhen, Bänke, Sessel, Schemel, Wandspiegel, Teppiche und Gobelins, die zur Wohnungseinrichtung von Huldschisnkys Stadtvilla gehörten. Hinzu kamen Vitrinenobjekte wie Deckelpokale und -humpen, Tabakdosen, Riechfläschen, bemalte Fächer, Glasschalen und Porzellangeschirr und -vasen. Zudem gehörten zur Sammlung alter Schmuck und historische Pistolen.

Literatur

- Thomas Blubacher: Oscar Huldschinsky 1846-1931 und Ann Sommer, geb. Reichenheim 1910-2009. In: Melissa Müller, Monika Tatzkow: Verlorene Bilder, verlorene Leben. Jüdische Sammler und was aus ihren Kunstwerken wurde. Elisabeth Sandmann, München 2014, ISBN 978-3-938045-30-5, S. 142–153.

- Wilhelm von Bode: Die Sammlung Oscar Huldschinsky. Baer, Frankfurt am Main 1909.

- Wilhelm von Bode: Die älteren Privatsammlungen zu Berlin und die Bildung neuer Sammlungen nacb dem Kriege 1890. In: Adolph Donath (Hrsg.): Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen. Septemberheft, Berlin 1922 (digi.ub.uni-heidelberg.de).

- Norbert Ehrlich: Zwei Sammlertypen. Oskar Huldschinsky, — Julius Gustav Licht.. Nachruf in der Internationalen Sammlerzeitung vom 1. Oktober 1931 (Nr. 19/23. Jahrgang).

- Paul Graupe: Die Zeichnungs-Sammlung Oskar Huldschinsky, Berlin. Auktionskatalog, Graupe, Berlin 1931.

- Königliche Akademie der Künste (Hrsg.): Ausstellung von Werken alter Kunst aus dem Privatbesitz der Mitglieder des Kaiser Friedrich-Museums-Vereins, Ausstellungskatalog, Berlin 1906.

- Königliche Akademie der Künste (Hrsg.): Ausstellung von Werken alter Kunst aus dem Privatbesitz von Mitgliedern des Kaiser-Friedrich-Museums-Vereins. Ausstellungskatalog, Berlin 1914.

- Kunsthandlungen Paul Cassirer, Hugo Helbing: Die Sammlung Oscar Huldschinsky. Auktionskatalog, Cassirer, Berlin 1928.

- Britta Sachs: Geheimnisse eines Auktionshauses, Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. April 2022.

- Ines Sionder: „Ein Ruhmesblatt für die Stifter“. Mäzene der französischen Moderne für die Nationalgalerie um 1900. In: Anna Dorothea Ludewig, Julius H. Schoeps, Ines Sonder: Aufbruch in die Moderne. Sammler Mäzene und Kunsthändler in Berlin 1880-1933 Dumont, Köln 2012, ISBN 978-3-8321-9428-4, S. 220–221.

- Oskar Huldschinsky †. Artikel in der Vossischen Zeitung vom 21. September 1931, S. 7.

Weblinks

Einzelnachweise